CUARTA PARTE

CAPÍTULO I

Rostov le propuso a Denisov viajar juntos hasta Moscú, en su permiso. Era entonces principios del año 1806. Como Denisov iba a Voronej, la invitación de Rostov era extensiva incluso para que pasara unos cuantos días en su casa.

En la penúltima posta Denisov festejó con tres botellas de vino el encuentro con un antiguo camarada, por lo que a pesar del horrible traqueteo del trineo en el que estaba más bien tumbado que sentado, no se despertó un solo momento. Cuanto más se acercaban al término de su viaje más aumentaba la impaciencia de Rostov.

Rostov, que a pesar de estar a tres pasos de su casa creía no llegar jamás. Finalmente, el trineo se arrimó a la derecha y se detuvo ante las escaleras de entrada.

El viejo Miguel dormía sobre una banqueta. Prokofi, aquel forzudo criado que levantaba un coche por el eje trasero, estaba en un rincón ocupado en tejer unos escarpines.

Al ruido de la puerta que se abría con estrépito, se volvió en el acto, y su rostro, soñoliento e indiferente, expresó de pronto un entusiasmo en el que entraba buena parte de temor.

— ¡Bendito sea Dios y los santos arcángeles! ¡El señor conde! —exclamó—. ¿Es posible? —Y Prokofi, trémulo de emoción, se precipitó hacia la puerta del salón; pero volviendo inmediatamente sobre sus pasos se lanzó en brazos de su joven amo y le besó los hombros.

— ¿Están todos bien? —dijo Rostov, desviándose de Prokofi.

— A Dios gracias, todos están bien. Acabamos de cenar. Pero, permítame verle, Excelencia.

— Entonces, todo marcha bien.

— Todo, todo, ¡loado sea Dios!

Rostov, que se había ya olvidado completamente de Denisov y no permitió que nadie le anunciara, entró de puntillas en el gran salón oscuro; las mesas de juego estaban en el mismo sitio y la araña seguía enfundada. Apenas hubo penetrado en el salón, cuando desde una puerta lateral un impetuoso huracán se abatió sobre él y le cubrió de besos. Y después de

éste, un segundo y un tercero. Todo fueron besos, exclamaciones y lágrimas de gozo. Ni siquiera sabía cuál de los tres era su padre, Natacha o Petía; todos gritaban, hablaban o e besaban a un tiempo; no obstante, Rostov observó la ausencia de su madre.

— ¡Y yo que nada sabía ... Nikolenka!...

— ¡Hete aquí a nuestro Kolia! ... ¡Cómo ha cambiado! ¡Pronto, que enciendan la luz! y que traigan té.

— ¡Vamos, abrázame!

Petia se había aferrado a sus piernas y gritaba:

— ¡Y yo también! ¡Yo también!

Natacha, después de haberle casi ahogado con sus besos cogió su chaqueta y sin moverse de sitio saltaba como una cabra profiriendo agudos gritos.

Sonia, sofocada a más no poder, le tenía cogido de la mano y fijaba sobre él una mirada radiante de felicidad. Acababa de cumplir dieciséis años, era hermosa y la exaltación del momento realzaba aún más su belleza. Conteniendo el aliento no dejaba de contemplarle. Rostov le correspondía con una mirada llena de agradecimiento, pero era evidente que buscaba, que esperaba a alguien, a su madre, que todavía no había aparecido. De pronto, oyéronse detrás de la puerta pasos tan precipitados, tan rápidos, que no podian ser de otra persona que no fuera la condesa.

Todo el mundo se separó y Rostov se lanzó al cuello de su madre que cayó en sus brazos sollozando, y sintiéndose sin fuerzas para levantar la cabeza estrechábase contra él apoyando la mejilla en los fríos brandeburgos de su uniforme. Denisov, que había entrado sin que nadie lo advirtiera, les miraba y se enjugaba los ojos.

- Vasili Denisov, un amigo de tu lujo —dijo presentándolo al conde, que miraba con cierta sorpresa al recién llegado.

— ¡Ah, ya sé, ya sé, bienvenido! —dijo el conde abrazando a Denisov—. Nicolás no le había escrito ... Natacha, Vera, es él, es Vasíli Denísov.

Los mismos rostros radiantes y entusiastas se volvieron, rodeándolo, hacia el aturdido Denisov.

— ¡Mi querido Denisov! —dijo Natacha, a la que el entusiasmo había trastornado el cerebro. Y lanzándose hacia él le abrazó. Denisov, ligeramente turbado, se sonrojó y tomando la mano de Natacha la besó con gran galantería.

Luego se acompañó a Denisov a la habitación que le habían preparado y todos los Rostov se reunieron en el gran salón en torno a Nicolás.

La anciana condesa no había soltado ni por un momento la mano de su hijo y la llevaba a cada instante a sus labios.

Al día siguiente no se despertó hasta las diez de la mañana.

En la habitación contigua, impregnada de un fuerte olor a tabaco, había por doquier sables, cartucheras, mochilas, maletas abiertas y botas sucias junto a las cuales había otras bien embetunadas, con sus relucientes espuelas. La servidumbre traía los trajes que acababan de cepillar y jofainas con agua caliente para afeitarse.

— ¡Eh, Gríchka, la pipa! —exclamó Denisov, con voz ronca—.

¡Eh, tú, Nicolás, levántate!

Rostov se restregó los ojos y se pasó la mano por los cabellos.

— ¿Es muy tarde?

— Sí, es mu y tarde. Son ya la diez —repuso la voz de Natacha, y oyóse en la habitación contigua el frufrú de faldas almidonadas cuyas cintas azules, ojos negros y rostros joviales columbrábanse por la puerta entornada. Eran Natacha, Sonia y Petía que venían a ver si Rostov y Denisov ya se habían levantado.

— ¡Levántate, Nikolenka! —repetía Natacha.

— Enseguida.

Rostov se calzó a toda prisa, se puso el batín y pasó a la habitación de al lado donde encontró a Natacha que ya llevaba puesta una de sus botas con espuelas y metía el pie en la otra. Sonia hacía piruetas y daba vueltas sosteniéndose con un solo pie. Ambas llevaban vestidos azules y estaban muy contentas y alegres. Sonia desapareció enseguida y Natacha, cogiendo del brazo a su hermano, se lo llevó al diván, donde comenzaron a hablar.

- ¡Oh, qué bien está! ¡Es maravilloso! —repetía.

Y Rostov, bajo el influjo de aquellos cálidos efluvios de ternura, volvía a encontrar insensiblemente su sonrisa infantil que desde el día de su marcha no había vuelto a asomar a sus labios.

- Ahora estás hecho un hombre, todo un hombre. ¡Me siento tan orgullosa de ser tu hermana! —Y le atusaba el bigote—. Quisiera saber cómo sois vosotros los hombres ... ¿Os parecéis los unos a los otros? ¿Verdad que no?

— ¿Por qué se ha ido Sonia? —preguntó Rostov.

— ¡Oh, todavía no lo sabes todo! ¿Cómo le hablarás? ¿La tutearás?

- No sé; según ...

- Entonces trátala de usted; ya te diré luego por qué. — ¿Por qué?

— Pues bien, voy a decírtelo. Bien sabes que somos muy amigos, tanto, que por ella me quemé el brazo. —Y diciendo esto remangóse el vestido de muselina y en el brazo blanco y delgado, casi a la altura del hombro, mostró a su hermano una mancha roja.

— La hice adrede para demostrarle mi cariño. Calenté una regla al fuego y me la apliqué aquí.

— ¿Y después, qué? ¿Es eso todo?

— ¡Ah, somos muy amigas, muy amigas! Esta quemadura no es nada, una tontería ... Somos amigas para siempre. Cuando ella ama a alguien es para toda la vida, pero yo no comprendo eso y me olvido en seguida de todo.

— Bien; ¿y qué?

— Pues que te ama como me ama a mí —repuso Natacha, sofocada. Debes recordar, sin duda, que antes de tu marcha ... Pues bien, ella asegura que tú olvidaste todo aquello ... Y dice: Yo le amaré siempre, pero es preciso que él sea libre. ¿No es verdad que esto es hermoso y noble, sí, muy noble? Di.

Rostov reflexionó durante breves instantes.

— No me desdigo de nada —repuso— Y, además, Sonia es tan encantadora que sólo un imbécil podría rehusar tamaña felicidad.

— No, no —exclamó Natacha—. Hemos hablado ya de eso y estábamos seguras de que ésta sería tu respuesta. No, no es eso; debes hacerte cargo, porque, compréndelo, si solamente te consideras ligado por tu palabra, parecería que ella hubiese dicho expresamente que ... Te casarías con ella por respeto a la palabra dada, y no, no es eso ...

— ¡Está bien!, hablaremos de ello más tarde —dijo—. ¡Qué contento estoy de verte, Natacha! Y tú, ¿has guardado fidelidad a Boris?

— ¡Qué tontería! —exclamó Natacha, riendo—. No pienso en él ni en nadie, ni quiero saber nada.

— ¿De veras? Entonces, ¿cuál es tu propósito?

— ¿Yo? —dijo Natacha, dibujándose en sus labios una sonrisa maliciosa—. ¿Has visto a Duport, el famoso bailarín?

- No.

- ¡Ah!, entonces no puedes comprenderlo. Mira . —Y levantando graciosamente una punta de la falda se puso a dar vueltas por la habitación sosteniéndose sobre la punta de los pies y hasta caminando algunos pasos—. Ya ves que puedo bailar sobre la punta de los pies. Jamás me casaré. Seré bailarina. Pero, por favor, no lo digas a nadie.

Rostov rompió a reír tan fuerte y alegremente que despertó la envidia de Denísov, que estaba en la habitación. Natacha no se pudo contener y la risa asomó también a sus labios.

— ¿Qué te parece? ¿No está bien?

— ¿Si está bien? ... ¿No quieres casarte, pues, con Boris? Natacha sintió arrebolársele las mejillas.

— No me quiero casar con nadie; ya se lo diré cuando nos veamos.

— Pero ¿es de veras?

— ¡Qué tonto eres! —dijo Natacha—. Y ese Denisov, ¿es un buen muchacho?

— Excelente.

— Bueno; me voy. Vístete. ¿Y da miedo ese Denisov?

— ¿Por qué? Vaska es un buen muchacho.

— ¿Le llamas Vaska? ¡Qué divertido! ¿Y es verdaderamente bueno?

— Te repito que sí.

— Adiós, apresúrate y ven a tomar el té ... todos juntos.

Natacha salió de la habitación caminando sobre la punta de los pies, como una verdadera danzarina y sonriendo como una chiquilla de quince años.

Al encontrarse en el salón con Sonia, Rostov se sonrojó y no supo qué actitud tomar.

— Pero, ¿qué es eso? —dijo Vera, aprovechando un momento de pausa—; Sonia y Nicolás se tratan de usted como si fueran dos extraños.

Como todas las suyas, la observación de Vera era justa, pero era evidente que había sido inoportuna, y todos los presentes, sin exceptuar a la vieja condesa que veía en aquel amor un obstáculo para un brillante matrimonio de su hijo, se sintieron confusos y turbados.

Capítulo II

A su vuelta del ejército, como era de esperar, Nicolás Rostov fue recibido como un héroe lo mismo por sus familiares que por todos cuantos le conocían. Por un apuesto husar

elegante, joven, y uno de los mejores partidos de Moscú.

Los Rostov conocían, en efecto, el todo Moscú. Aquel año el conde se había puesto a flote porque había hecho una segunda hipoteca sobre todas sus tierras, y Nicolás, que había podido adquirir un buen caballo y llevaba unos pantalones de última moda como todavía no se habían visto otros en Moscú, y las botas más elegantes y puntiagudas con pequeñas espuelas de plata, pasaba su tiempo entregado a diversiones y placeres.

A pesar de la belleza de Sonia, de sus atractivos y del amor que se traslucía de toda su persona, Rostov, durante su breve estancia con su familia, no solamente no se acercó a ella, sino que más bien la rehuía.

A comienzos de marzo, el viejo conde Elias Andreievitch Rostov se ocupaba, en el club inglés, de la organización de un banquete que se daba en honor del príncipe Bragatio.

El conde se paseaba en batín por el gran salón de su casa y daba órdenes a Feoctita, el célebre mayordomo del club, recomendándole se proveyera de legumbres, de pescado fresco, de carne, de espárragos, de pepinos, de fresas ... El conde era miembro y dírectivo del club desde su fundación.

Abrióse la puerta, y con paso ligero y seguro, haciendo sonar sus espuelas, entró el joven conde. Revelábase en su rostro que sabía sacar partido de su permiso y que se daba en Moscú una vida ociosa y tranquila.

— ¡Ah, hijo mío, la cabeza se me va! —dijo el viejo conde, un poco avergonzado de sus graves preocupaciones—. ¡Si al menos me ayudases! Nos faltan aún músicos y cantantes. ¿No sería mejor contratar a unos zíngaros? ¿No os agradan a vosotros, los militares?

— Verdaderamente, papá, apostaría cualquier cosa a que el príncipe Bragation, cuando tomaba sus disposiciones para la batalla de Schongraben, no estaba ni con mucho tan atareado como tú.

— Pues te aconsejo que lo pruebes —repuso el viejo con fingida cólera; y volviéndose hacia el mayordomo que los contemplaba con mirada respetuosa e inteligente, añadió—. ¡Hete aquí a la juventud de hoy, Feoctista; se burla de los viejos!

— Cierto, Excelencia; no hacen sino beber y comer y, en cuanto a los preparativos y el servicio, poco les importa todo eso.

— Claro, claro —exclamó el conde, y tomando alegremente las manos de su hijo añadió—: Puesto que has venido, coge ahora mismo el trineo de dos caballos, vete a casa de Bezukhov y dile que el conde Elias Andreíveítch ha enviado a su casa por fresas y ananás. De aquí te irás a casa de Rasgulaí, el cochero, donde encontrarás al zíngaro Iliutchka, aquel que bailaba con casaca blanca en casa del conde Orlov, y lo traes aquí.

— ¿Con las bohemias? —preguntó Nicolás, riendo—. ¡Está bien!

En aquel momento Ana Mikhailovna entró en la habitación con paso imperceptible. El conde, visiblemente complacido por el interés que Ana Mikhailovna se tomaba por sus preparativos, dio orden de que engancharan su pequeño carruaje.

- Diga usted a Bezukhov que venga. Le inscribiré. ¿Vendrá con su mujer?

Ana Mikhailovna alzó los ojos al cielo y su rostro expresó un profundo dolor.

— ¡Ah, amigo mío, es muy desgraciado! —dijo Ana— . ¡Y si lo que cuentan es cierto, es horrible! Pero, ¿quién podía preverlo? ¡Un alma tan hermosa y tan noble! ¡Oh, sí, le compadezco de todo corazón y haré cuanto me sea posible para consolarlo.

— Pero, ¿qué ocurre? —preguntaron a un tiempo padre e hijo.

— Pues que Dolokhov, el hijo de María Ivanovna —dijo Ana Mikhailovna, lanzando un suspiro y hablando en voz baja y con palabras encubiertas—, la ha comprometido irreparablemente. Pues bien ..., ha sido él quien le ha protegido, quien lo invitó a ir a su casa a San Petersburgo, y ahora ella ha llegado aquí, y esa mala cabeza la ha seguido, mientras Pedro está completamente destrozado por el sufrimiento.

— Bien, de todos modos dile que venga al club ... eso le distraerá. ¡Será un banquete monstruo!

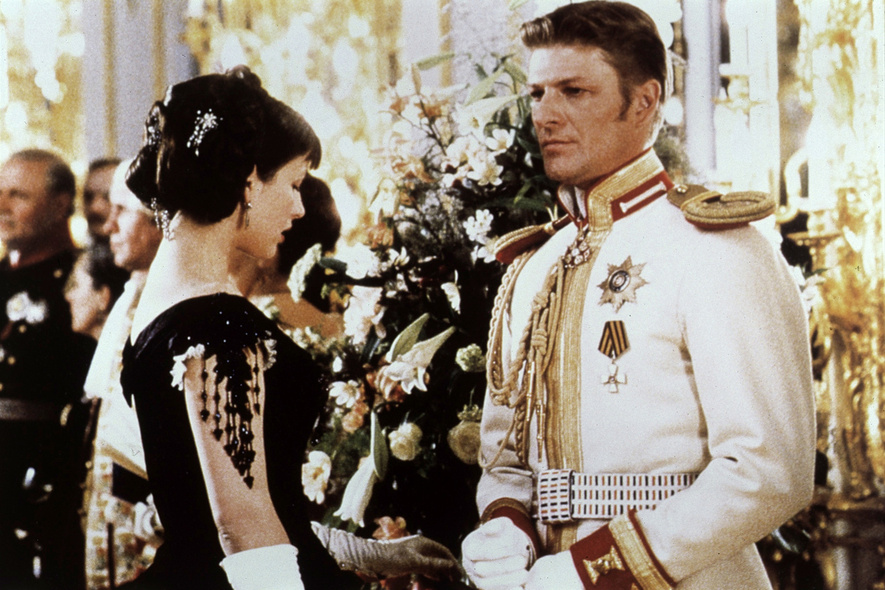

Al día siguiente, 3 de marzo, a las dos de la tarde, doscientos cincuenta miembros del club inglés y cincuenta invitados aguardaban para cenar a su ilustre huésped, el príncipe Bragation, el héroe de la campaña austríaca.

Capítulo III

Pedro, que por complacer a su mujer se había dejado crecer el cabello, se había desprendido de sus lentes y vestía a la última moda, paseaba su tristeza y su tedio de uno a otro salón.

La conversación de los viejos más notables, tales como Rostopcbin, Valuiev y Naichkin, atraía sobre ellos la atención de los miembros más o menos conocidos del club que se acercaban para escucharles con verdadera unción.

El conde Rostov, preocupado e inquieto, iba del comedor al salón y del salón al comedor, saludando con displicencia y con su habitual cortesía a humildes y poderosos, buscando a veces con la mirada al apuesto muchacho que era su hijo y dirigiéndole, sonrisas y frecuentes guiños de ojos. Nicolás, en pie junto a la ventana, conversaba con Dolokhi.

— ¿Vendrá usted a vernos, verdad? Ahora ya conoce usted a mi guerrero, y como todos os habéis comportado como unos héroes ... ¡Ah, Vasili Ignatievich! ... Buenos días, mi viejo amigo ...

No pudo terminar la frase, porque en aquel momento entró, jadeante, un criado y gritó:

— ¡Ya está aquí!

Oyéronse unas campanillas en la escalera y los directivos y los miembros del club dispersos por todas las dependencias, se reunieron y se agruparon junto a la puerta del gran salón.

Apareció Bragation sin espada ni tricomio. Lucía sobre el pecho la Cruz de San Jorge, pero no llevaba el gorro y el látigo de cosaco en bandolera como Rostov le había visto la víspera de la batalla de Austerlitz. Los grandes personajes del club formaron inmediatamente círculo en derredor de él, mientras el viejo conde, que se había ausentado un momento de la habitación para retomar después en compañía de otros directivos, ofrecían a

Bragation una oda compuesta en su honor y que había sido depositada en una enorme bandeja de plata.

El autor de los versos se brindó a leerlos él mismo, y el príncipe Bragation, resignado bajó la cabeza y se dispuso a escuchar.

No había terminado aún la lectura, cuando el mayordomo anunció:

— ¡La cena está servida!

Abriéronse las puertas y al punto se oyeron en el comedor los sones de la orquesta que interpretaba la famosa polonesa ¡Que retumbe el trueno de las victorias y que los valientes rusos se alegren!

Un poco antes de dar comienzo a la cena, el conde Elias Andreivitch le había presentado a su hijo, y mientras, rebosante de satisfacción, paseaba su mirada en torno suyo, Bragation, que había reconocido a Nicolás, balbucea a éste algunas palabras ininteligibles.

Denisov, Rostov, Dolokhov, se habían instalado en el centro de la mesa, frente a Pedro y Nesvitzky. Frente a Bragation estaba sentado el viejo conde que hacía con los demás directivos los honores del banquete, como representación y símbolo de la hospitalidad moscovita.

El conde Elias Andreievitch creyó su deber ponerse en contacto con los demás directivos.

— Creo que ya es tiempo de comenzar los brindis, que presumo serán muchos.

Y se levantó con la copa en la mano. Todo el mundo guardó silencio para escuchar que iba a decir.

— ¡A la salud de Su Majestad el Emperador —exclamó con los ojos humedecidos por las lágrimas de alegría y entusiasmo. En aquel momento, la orquesta interpretó una marcha militar y todos los comensales se levantaron y gritaron: ¡Hurra!

Bragation respondió con un ¡Hurra! tan exaltado como el que había prorrumpido en Schongraben, y la voz de Rostov se hizo oír por encima de las voces de los trescientos restantes invitados. Presa de intensa emoción, hasta el punto de saltársele las lágrimas, no cesaba de repetir: ¡A la salud de Su Majestad el Emperador!, y, apurando su copa de un trago, la arrojó contra el suelo.

Capítulo IV

Pedro parecía abatido, taciturno, y al verle sus amigos, opinaban que algún asunto grave, de difícil solución le embargaba. Bebía y comía mucho, pero aquel día estaba triste, sombrío, abatido más bien y miraba distraído alrededor suyo, sin al parecer prestar atención a lo que acontecía.

Lo que atormentaba a su vez su corazón y su ánimo, eran las alusiones de su prima, la princesa Catalina, acerca de la intimidad de Dolokhov con su mujer. Aquella misma mañana había recibido una carta anónima, escrita en el tono grosero y burlón propio de este género de epístolas, en la que se le decía que sus lentes le eran perfectamente inútiles, puesto que las relaciones de su mujer con Dolokhov no eran un misterio para nadie, excepto

para él. Cada vez que la insolente mirada de Dolokhov se encontraba con la de

Pedro, despertaba en el alma de éste un sentimiento extraño y terrible que le hacía volverse bruscamente. Recordando el pasado que se atribuía a Elena y sus actuales relaciones con Dolokhov, llegaba a la conclusión de que, de no haberse tratado de su mujer, tal vez contuviera la carta anónima algo de verdad.

Y ahora, cuando sus ojos se encontraban con los de Dolokhov, traslucía éste aquella misma expresión: Sí, es un espadachín; matar a un hombre no tiene para él la menor importancia; se dice que todo el mundo le teme y yo el primero ... y esto debe halagarle ... Y en el fondo, es verdad ... Sí, me da miedo.

Dolokhov, Denisov y Rostov, instalados frente a Pedro, parecían estar muy alegres.

— ¿Y a usted, qué le pasa? —le gritó Rostov con una chispa de violencia en los ojos—. ¿No lo oye usted? ¡A la salud del emperador!

Pedro dio un suspiro, se levantó con resignación, apuró su copa, y, cuando todo el mundo estuvo nuevamente sentado, se dirigió, sonriendo, a Rostov:

— ¡Y pensar que no le había reconocido!

Rostov, que se desgañítaba gritando ¡Hurra!, ni siquiera le oyó.

— ¿Es que no vas a reanudar su amistad? —dijo Dolokhov.

— ¡Es un imbécil! ¡Que Dios le bendiga! —repuso Rostov.

— ¡Hay que halagar a los maridos de las mujeres bonitas! —le dijo Denisov, en voz baja.

Pedro adivinó que hablaban de él, pero no pudo oír lo que decían. Sin embargo, se sonrojó y volvió el rostro.

— Y ahora, bebamos a la salud de las mujeres bonitas —dijo Dolokhov con una expresión entre grave y sonriente.— ¡Vamos, Pedro, a la salud de las mujeres bonitas y de las amantes!

Pedro, con los ojos bajos, bebía sin mirar a Dolokhov y no le respondió. En aquel momento, el criado que distribuía el himno entregó un ejemplar a Pedro, en su calidad de miembro principal del club. Iba a coger el papel cuando, de pronto, Dolokhov se abalanzó sobre él y le tomó la hoja para leerla. Pedro levantó la cabeza e impulsado por un irresistible movimiento de cólera gritó con todas sus fuerzas:

— ¡Dame el papel!

Lívido, apretando los labios, Pedro se lo arrancó de las manos.

— ¡Eres un cobarde y un miserable! ¡Y exijo explicaciones!

Pedro se levantó de la mesa y comprendió al punto que la cuestión de la culpabilidad de su mujer, que tanto le había atormentado en las veinticuatro horas, estaba ya resuelta en sentido afirmativo. La odiaba y se separaría de ella para siempre.

A pesar de las instancias de Denisov, que aconsejaba a Rostov no interviniera en aquel asunto, el joven conde consintió finalmente en servir de testigo a Dolokhov y una vez terminada la cena, discutió con Nesvitzky, el testigo de Bezukhov, las condiciones para el duelo. Pedro se fue a su casa, pero Rostov, Dolokhov y Denisov se quedaron en el club hasta muy avanzada la noche escuchando a las bohemias y a los zíngaros.

Al día siguiente, a las ocho de la mañana, Pedro y Nesvitzky llegaron al bosque de Sokolniki, donde ya les aguardaban Dolokhov, Denísov y Rostov. Pedro parecía completamente indiferente ante lo que podía ocurrir; estaba muy pálido, había pasado toda la noche en blanco y sus ojos temblones no podían resistir la luz. Dos cosas le preocupaban exclusivamente: la culpabilidad de su mujer, que no ofrecía para él ninguna duda, y la inocencia de Dolokhov, que no tenía motivo alguno para respetar el honor de un hombre con quien, después de todo, no tenía ninguna amistad.

Después de haber clavado los sables en la nieve para señalar el punto de partida de cada uno de los adversarios, y de haber cargado las pistolas, Nesvitzky se acercó a Pedro.

— Creería faltar a mí deber, conde —dijo con timidez—, y no justificaría la confianza y el honor que me ha dispensado el elegirme como testigo, sí en este momento solemne no le dijera toda la verdad ... La causa del duelo no es, a mi parecer, lo bastante grave para que haya derramamiento de sangre ... Ha obrado usted mal, se ha dejado usted dominar por sus nervios ...

— Sí, verdaderamente ha sido una cosa estúpida —dijo Pedro.

— En este caso, permítame presentar sus excusas y tengo la seguridad de que serán aceptadas por nuestros adversarios —dijo Nesvitzky, que como todos los que intervienen en tales lances de honor no se toman la cosa en serio hasta el último momento—. Es mucho más honorable, conde, confesar su error que llegar a lo irreparable. Ni por un lado ni por otro ha habido ofensa grave. Permítame que ...

— ¡Todas las palabras son inútiles! —repuso Pedro—. Ya nada me importa ... Dígame tan sólo adónde debo dirigirme y cuándo debo disparar. —Cogió la pistola, pero como jamás había tenido un arma en sus manos, no se avergonzó de confesarlo y preguntó a sus testigos sobre el modo de dispararla—: ¡Ah!, sí, eso es; lo había olvidado.

— ¡Ninguna excusa! ¡Es inútil! —repuso Dolokhov a Rostov, que por su parte intentaba también reconciliarlos.

El lugar escogido era un pequeño claro en un bosque de pinos, cubierto de nieve casi fundida, a unos ochenta pasos de la carretera donde habían dejado los trineos.

Capítulo V

— Vamos, ¿a qué aguardáis? —preguntó Dolokhov.

— Lo mismo digo—repuso Pedro con una sonrisa.

Y casi no escuchó lo que decían los demás.

Denisov avanzó hasta la barrera que formaban los sables.

— Habiéndose negado los adversarios a toda reconciliación, podemos comenzar. Coged las pistolas y cuando oigáis la voz de tres, avanzad.

Hizo una corta pausa, y empezó a contar:

— ¡Uno!, ¡dos!, ¡tres! —gritó Denisov con voz grave, haciéndose atrás.

Los dos adversarios avanzaron por el camino que les había sido señalado y cada uno de ellos vio poco a poco tomar cuerpo a través de la neblina, la figura del contrario.

Al oír la palabra tres, Pedro se adelantó rápidamente y apartándose del camino señalado hundió sus píes en la nieve. Sostenía la pistola con el brazo extendido por miedo a herirse a sí mismo y apartaba enérgicamente la mano izquierda por no ceder al impulso de aferrarse al arma con las dos manos. Dio algunos pasos más, miró al suelo, lanzó una rapida ojeada sobre Dolokhov y disparó. La humareda que la niebla hacía aún más densa, no le permitió de momento ver nada y, mientras esperaba en vano el otro disparo, oyéronse pasos precipitados y, a través de la humosa atmósfera, entrevió a Dolokhov llevándose una mano al costado izquierdo y apretando convulsivamente con la otra su pistola con el cañón dirigido hacia el suelo. Rostov corrió a su lado.

— No ... —murmuró entre dientes Dolokhov—; no, esto no ha terminado todavía— y después de avanzar, tambaleándose, algunos pasos, se desplomó sobre la nieve al lado del sable.

— Hacedme ... —comenzó diciendo, y añadió con gran esfuerzo— el favor ...

Pedro, que apenas podía contener los sollozos, iba a acercarse a Dolokhov cuando éste le gritó:

— ¡A la línea!

Pedro comprendió de lo que se trataba y se detuvo junto al sable que delimitaba el campo. No había, de uno a otro, más que diez pasos de distancia. Dolokhov reclinó la cabeza y sorbió nieve con avidez. Trató luego de incorporarse buscando un punto de resistencia en que apoyarse. Sus labios temblaban, pero sus ojos brillaban con el fulgor de la ira; reunió en un supremo esfuerzo sus últimas energías, levantó la pistola y, lentamente

apuntó.

— ¡Póngase usted de lado! ¡Cúbrase con la pistola! —exclamó Nesvitzky.

- ¡Cúbrase usted! —repitió casi sin darse cuenta Denísov, a pesar de ser testigo de Dolokhov.

Pedro, con una dulce sonrisa de compasión y arrepentimiento, permanecía de pie ante Dolokhov, indefenso, presentando su pecho a su adversario, a quien miraba con visible tristeza. Los tres testigos cerraron los ojos. Oyóse un disparo y a continuación un grito feroz de Dolokhov: ¡Fallado!, y luego el sordo rumor de un cuerpo al desplomarse.

Pedro se llevó las manos a la cabeza y, volviendo sobre sus pasos, adentróse en el bosque caminando a grandes zancadas.

Nesvitzky le alcanzó y lo condujo a su casa.

Rostov y Denisov se llevaron a Dolokhov que, gravemente herido y tendido en el fondo del trineo, permanecía inmóvil, con los ojos cerrados, sin contestar a las preguntas que le dirigían. Apenas hubieron entrado en la ciudad volvió en sí y, levantando con dificultad la cabeza, cogió la mano de Rostov que quedó asombrado ante el cambio absoluto

— ¿Cómo te encuentras?

— Mal; pero no es eso lo que ahora importa. Amigo mío —añadió con voz entrecortada—, ¿dónde estamos? ¿En Moscú, verdad? Escucha ... le he matado ... no, no lo soportara, no lo soportará.

— Pero, a ¿quién te refieres? —dijo Rostov, sorprendido.

— A mi madre, a mi pobre madre, a mi madre adorada.

Y Dolokhov rompió en sollozos. Cuando se hubo calmado explicó a Rostov que vivía con su madre y que si ella le veía morir no sobreviviría a su dolor. Le rogó,finalmente, que fuera a prevenirla, lo que Rostov hizo en seguida. Y ello fue motivo para que Nicolás se enterara, con el mayor estupor, que aquel cínico, pendenciero y espadachín vivía en Moscú con su anciana madre y una hermana jorobada y que era para ellas el más cariñoso de los hijos y el mejor de los hermanos.

Capítulo VI

Tanto en Moscú como en San Petersburgo, en su casa, en los grandes y suntuosos salones, Pedro y su mujer rara vez se encontraban a solas para hablar, sobre todo desde las últimas

semanas.

La noche que siguió al día del duelo, en lugar de reunirse con su mujer en su habitación, Pedro la pasó, como solía hacerlo con frecuencia, en el gabinete de su padre, donde había muerto el viejo conde Bezukhov.

Anatolio iba a pedirle dinero y a besarle sus bellos hombros. Ella no le daba dinero pero se dejaba besar. Si su padre excitaba en broma sus celos, ella, con una amable sonrisa le respondía que no era lo bastante necia para ser celosa. Puede hacer lo que le plazca -decía. de mí. Un día le pregunté sí notaba algún síntoma de gravidez y me respondió que no

era tan ingenua para desear tener hijos y que, además, jamás los tendría de mí.

Recordó la grosería de sus ideas, la vulgaridad de las expresiones que le eran familiares, no obstante haber sido educado en un ambiente aristocrático ... ¡No, nunca la he amado! —decíase—. Y ahora, he aquí a Dolokhov tumbado sobre la nieve, esforzándose en sonreír, moribundo tal vez y correspondiendo a mi arrepentimiento con una última

bravuconada ...

Pedro era uno de esos hombres que, a pesar de su aparente falta de carácter, no buscaba nunca confidentes para sus penas. Solo, luchaba con ellas en silencio.

Unas horas después, cuando entró el criado con el café, Pedro, tendido en el canape con un libro en la mano, estaba profundamente dormido. Despertó sobresaltado y tardó mucho tiempo en comprender por qué se encontraba allí.

— La señora condesa ha ordenado preguntar sí Su Excelencia está en casa.

No se había decidido todavía Pedro a contestar cuando la condesa, vestida con una bata de satén blanco, con bordados de plata, con dos tupidas trenzas rodeándole la cabeza en forma de diadema, entró en la habitación.

Estaba serena y majestuosa como de costumbre; sólo en su frente marmórea, ligeramente abultada, se dibujaba una leve arruga causada por la cólera.

Conteniéndose hasta que el criado hubo salido de la habitación y sabedora en detalle de la historia del duelo acerca del cual se proponía hablar a su marido, se detuvo ante él sin poder reprimir una desdeñosa sonrisa.

— ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué has hecho?, te pregunto —dijo con severidad, cuando la puerta se cerró tras del criado.

— ¿Quién, yo? —preguntó Pedro,

— ¿Qué quiere decir este insólito coraje? ¿Qué significa ese duelo? ¡Vamos, responde!

Pedro se volvió sobre el diván, abrió los labios y no encontró respuesta alguna que dar.

— Pues bien, ya contestaré yo ... Crees a pies juntillas todo lo que se cuenta y, claro está, te han contado que Dolokhov es mi amante

—prosiguió pronunciando en francés la palabra amante con el cinismo que le era habitual y con la misma sencillez con que hubiera proferido otra expresión—. ¡Y claro, tú te lo has creído! ¿Y qué has demostrado al batirte? Pues que eres un necio, un imbécil, lo que por otra parte no es un secreto para nadie. ¿Qué pasará ahora? Que seré el hazmerreír de todo Moscú y todo el mundo contará que estando embriagado provocaste a un hombre del que estabas celoso sin motivo alguno, un hombre que vale infinitamente más que tú bajo todos conceptos ... — y a medida que iba hablando elevaba el tono de su voz.

Pedro, inmóvil, sin levantar los ojos, murmuraba palabras inarticuladas.

— ¿Y por qué has creído que era mi amante? ¿Porque me gustaba su compañía? Sí hubieras sido más simpático, más inteligente, hubiese preferido la tuya.

— ¡Basta, por Dios! ¡No me digas nada más! —exclamó Pedro, con voz ronca.

— ¿Por qué he de callar? Tengo el derecho de hablarte y decirte claramente que no exsistia mujer alguna que con un marido como tú no tuviera un amante. Y yo, en cambio, no lo tengo.

Pedro le dirigió una extraña mirada cuyo significado ella no comprendió y volvió a tumbarse en el diván. Sentía una opresión en el pecho y no podía respirar ... sabía que hubiera podido poner término a aquella tortura, pero sabía asimismo que lo que quería hacer era terrible.

— Será mejor que nos separemos —dijo con voz entrecortada.

— Perfectamente, a condición de que me des lo que me corresponde —repuso Elena.

Pedro se levantó de un salto y con paso inseguro avanzó hacia su mujer.

— ¡Te mataré! —exclamó. Y cogiendo el mármol de la mesa lo levantó con un ímpetu que a sí mismo le horrorizó.

Un indescriptible terror se apoderó de la condesa que, lanzando un grito de bestia acosada, retrocedió algunos pasos. Pedro estaba poseído de la embriaguez del furor. Arrojó el mármol contra el suelo, rompiéndolo en varios pedazos, y avanzó hacia Elena tendiendo los brazos.

— ¡Sal! —rugió con voz tan terrible que esparció el terror por toda la casa.

Dios sabe lo que hubiera podido suceder si Elena no hubiese salido precipitadamente del despacho.

Una semana más tarde envió a su mujer unos poderes facultándola para administrar todos los bienes que poseía en la Gran Rusia, que equivalían a más de la mitad de su fortuna, y marchó solo a San Petersburgo.

Capítulo VII

Sus familiares alimentaban aún la esperanza, triste esperanza, de que tal vez había sido recogido en el campo de batalla por los habitantes del país y se encontraba ahora enfermo o moribundo, en medio de gente extraña e imposibilitado de dar señales de vida.

La recibió el viejo príncipe a la caída de la tarde. Al día siguiente por la mañana, salia como de costumbre, a dar un paseo, pero, sombrío y taciturno, no dirigió ni una palabra a su administrador, ni a su jardinero, ni al arquitecto.

Cuando a la hora habitual entró la princesa María en el gabinete de trabajo del viejo príncipe, éste estaba ocupado en su torno y, contra su costumbre, ni siquiera se volvió.

— ¡Ah, princesa! —dijo de pronto, con voz tranquila, abandonando el trabajo.

La princesa María se acercó a su padre y al advertir su semblante sintió oprimírsele el corazón.

— ¡Papá! ¿Andrés? ... —y aquella pobre muchacha, torpe y desgarbada, pronunció esas palabras con tal acento de simpatía y abnegación, que bajo el influjo de aquella mirada el viejo príncipe no pudo contener sus sollozos y volvió la cabeza.

— He recibido noticias; no se le encuentra por ninguna parte, ni entre los prisioneros ni entre los muertos. M e ha escrito Kutusov ... ¡Le han matado! —exclamó de pronto en voz alta, como si quisiera con ese grito ahuyentar a su hija.

La princesa no se movió ni se desmayó. Olvidando el temor que le inspiraba su papá, la princesa le tomó la mano y le besó su enjuta y apergaminada mejilla.

— Papá, no te apartes de mí, lloremos juntos.

— ¡Miserables, cobardes! —exclamó el príncipe, separándose de su hija— . Perder un ejército, perder todos los hombres. ¿Y por qué? Vete a comunicarlo a Lisa.

La princesa, exhausta, se dejó caer en una butaca y prorrumpió en llanto.

— ¿Cómo ha sucedido papá?

— Vete, vete. Murió en la batalla donde llevaron a la muerte a los mejores hombres de Rusia y donde sacrificaron la gloria rusa. Vete, princesa, y díselo a Lisa.

La princesa María entró en la habitación de su cuñada. Lisa, estaba atareada con sus labores.

— María —dijo, dejando su labor—, dame la mano.

Sus ojos reían y sus labios se iluminaron con una sonrisa infantil. La princesa Maria se postró de hinojos ante ella y sepultó su cabeza entre los pliegues de su falda.

— Aquí, aquí ... ¿no lo oyes? ... ¡Qué extraño es todo esto! Pero ¡cuánto le amaré! -sus ojos, radiantes de felicidad, se posaban en María que, anegada en llanto, no podía levantar la cabeza.

— ¿Qué te pasa, María?

— Nada ... Pensaba en Andrés y de pronto me he puesto triste —repuso, enjugándose las lágrimas.

Durante toda la mañana la princesa María trató varías veces de preparar a su cuñada para aquella catástrofe, pero cada vez rompía a llorar. Lisa miró a su cuñada, pensativamente, vuelta toda su atención a su propio recuerdo. De pronto rompió en sollozos.

— ¿Se han recibido noticias de Andrés? —preguntó.

— No; ya sabes que eso es imposible; pero papá está muy nervioso y me asusta a mi.

— Entonces, ¿ninguna noticia?

— Ninguna —repuso la princesa, mirándola con firmeza. Había decidido y convencido a su padre de no decirle absolutamente nada hasta después del alumbramiento que se esperaba de un día a otro. Padre e hija, cada cual a su manera, procuraban ocultar su pena.

Capítulo VIII

- Querida María —dijo una mañana la príncesíta—. ¿Crees querida, que me haya podido sentar mal el desayuno?

— Pero, ¿qué te pasa? Estás pálida ... muy pálida —exclamó la princesa María, precipitándose asustada al lado de su cuñada.

- ¿No sería conveniente. Excelencia, hacer venir a María Bogdanovna? —dijo una de las doncellas que se encontraba allí. María Bogdanovna era la comadrona de la cabeza de distrito y, como medida de precaución, hacía quince días que habitaba en Lisia Gori.

— Tal vez tengas razón ... sí, sí, quizá es eso ... Voy a ir yo ... ¡vamos, ten ánimo, hija mía! —y después de besar a su cuñada, se dispuso a ir en busca de la comadrona.

— ¡No, no! —exclamó la príncesíta, cuyo pálido rostro expresó, más que un sufrimiento físico, un verdadero terror infantil a la idea de los inevitables dolores que presentía.

Y luego, reaccionando, añadió:

— No, María, dile que es el estómago, dile que ... — y lloraba como lloran los niños caprichosos y enfermos, retorciéndose las manos con desesperación y gritando—: ¡Dios mío!, ¡Dios mío!

La princesa María corrió en busca de la comadrona a la que encontró a la mitad del camino.

— ¡María Bogdanovna! ¡Creo que ya ha comenzado! —dijo con ojos asustados.

- Tanto mejor, princesa —repuso la comadrona, sin acelerar el paso y frotándose las manos con la actitud de una persona que sabe lo que vale—. Y usted, princesa, no tiene ninguna necesidad de saber estas cosas.

— ¡Y el doctor todavía no ha llegado! —dijo la princesa, pues, según deseos del príncipe Andrés y de su mujer, se había convenido para el caso enviar a buscar un especialista a Moscú.

— No se atormente, princesa; aun cuando falte el médico, todo irá bien.

Al cabo de cinco minutos, la princesa María oyó desde su habitación que arrastraban algo pesado. Miró y vio a los criados que arrastraban al dormitorio el diván de cuero del despacho del principe Andrés. El rostro de los hombres que lo transportaban tenía una

expresión solemne y tranquila. La princesa María aguzaba constantemente el oído, entreabría la puertay miraba inquieta lo que pasaba en el corredor. De pronto, abrióse la puerta y apareció en el umbral su vieja nodriza tocada con un pañuelo. Prascovia Savischna rara vez iba a verla porque el viejo príncipe se lo tenía prohibido.

— Soy yo, Machinka. Traigo los cirios del matrimonio del príncipe para encenderlos ante los iconos, hija mía dijo la anciana con un suspiro.

— ¡Ah, Prascovia, qué contenta estoy!

— ¡El Señor es misericordioso, palomita mía ...!

La vieja encendió los cirios ante las imágenes y se puso a hacer calceta cerca de la puerta.

La princesa María tomó un libro y simuló leer, pero a cada paso, a cada ruido, dirigía a la criada sus ojos asustados e interrogantes hasta que ésta la tranquilizaba con la mirada.

El viejo príncipe se paseaba en su despacho y a cada momento enviaba a Tikhon a que preguntase a María Bogdanovna sí había alguna novedad, repitiéndole cada vez:

— Dirás: El príncipe me manda a preguntar ... y vuelves a decirme ...

— Di al principe —repuso con énfasis María Bogdanovna que ha comenzado mi trabajo.

Tikhon se apresuró a llevar la respuesta a su amo.

— Está bien —dijo el príncipe, cerrando la puerta; y Tikhon no oyó el menor ruido en el despacho. Al cabo de un momento volvió a entrar con el pretexto de cambiar las bujías y vio al príncipe tendido en el canapé.

La princesa María había dejado de leer su libro de oraciones y miraba fijamente a la vieja criada cuya encogida figura, con su mechón de cabellos grises que se escapaban de su pañuelo y su piel arrugada bajo la barbilla, le era familiar hasta sus menores detalles.

— Princesa, mi pequeña madrecita, por la carretera vienen para acá hombres con linternas -dijo cerrando la ventana—. Debe de ser el doctor.

— ¡Ah, loado sea Dios! —exclamó la princesa—. Hay que ir a recibirlo; no comprende el ruso.

Echándose una manteleta sobre los hombros salió de la habitación. Se dirigió a la escalera. En uno de los pilastres de la balaustrada habíase colocado una bujía. Al pie de la escalera oíase los pasos precipitados de alguien que iba calzado con pesadas botas. De pronto, el timbre de una voz harto conocida llegó a oídos de la princesa María.

— ¡Loado sea Dios! —decía aquella voz—. ¿Y mi padre?

— El príncipe está acostado —repuso el criado Damián, que se encontraba junto a la puerta de entrada.

- ¡Es Andrés!, se dijo la princesa María. Y los pasos se fueron acercando ... ¡Es imposible, sería demasiado extraordinario! Y en aquel momento, el príncipe Andrés, cubierto con un dormán cuyo cuello estaba blanco de nieve, apareció en la escalera ... Sí, era él, pero pálido, enflaquecido, con una expresión desacostumbrada en su hermano, de inquieta y dulce ternura. Subió presuroso los últimos escalones y, presa de intensa emoción, abrazó a la princesa María.

— ¿No habéis recibido mi carta? —preguntó, abrazándola de nuevo, mientras el doctor, con el que se encontró en la última estación, subía la escalera.

— ¡Qué extraña coincidencia María!

Y despojándose de su dormán y sus botas pasó a la habitación de su mujer.

Capítulo IX

El príncipe Andrés entró en la habitación y se detuvo ante su esposa, al pie del diván.

Los brillantes ojos de la princesita, que miraban asustados y con emoción, como los de un niño, se fijaron en el príncipe sin que cambiaran de expresión: Os quiero a todos —parecia decir— y no os he hecho ningún mal ... ¿Por qué, pues, tengo que sufrir así? Aliviadme por Dios. Veía a su marido, pero no alcanzaba a comprender el significado de su presencia allí. El príncipe Andrés le dio un beso en la frente.

— No temas, corazón mío —jamás había empleado esta expresión para con ella—, Dios se apiadará de ti.

Entró el médico. El príncipe Andrés se encontró, al salir, con la princesa María. Comenzaron a hablar en voz baja, pero detenían la conversación a cada instante. Callaban y escuchaban.

— Vete allí —dijo la princesa María.

El príncipe Andrés fue a sentarse en la habitación contigua a la de su mujer. Oíanse a través de la puerta los gemidos y lamentos que arrancaban a la princesa sus padecimientos físicos. El príncipe Andrés se levantó y se acercó a la puerta con intención de abrirla, pero alguien la retenía al otro lado.

— No se puede entrar, no se puede entrar —decía una voz sobresaltada.

El príncipe se puso a pasear por la habitación. Cesaron los lamentos. Pasaron unos segundos y, de pronto, oyóse un grito formidable.

No, no puede ser ella; no puede tener fuerzas para gritar de este modo, decíase el príncipe Andrés; y se precipitó hacia la puerta. Ninguna queja llegó a sus oídos. Sólo el débil llanto de una criatura.

— ¿Por qué han traído aquí a un niño? exclamó en el primer momento—. ¿Qué hace aquí este niño? ¿Es acaso un niño que acaba de nacer?

Cuando, de pronto, comprendió toda la jubilosa significación de aquel grito, las lágrimas asomaron a sus ojos y, apoyándose en el marco de la ventana, rompió en sollozos.

Abrióse la puerta. El doctor, sin chaqueta, con la camisa arremangada, salió de la habitación, pálido y tembloroso. Una mujer salió en pos del doctor y se detuvo, turbada, en presencia del príncipe Andrés. Éste, entró a ver a su mujer. Había muerto y permanecía en la misma posición en que la había visto poco antes; a pesar de la fijeza de sus ojos y la lividez

de sus mejillas, su rostro, delicioso y juvenil, conservaba la misma expresión.

Al cabo de tres días enterraron a la princesita y el príncipe Andrés subió los peldaños del estrado para decirle el último adiós. Los ojos de la muerta estaban cerrados, pero su afinado rostro no había cambiado y parecía decir una vez más: ¿Qué habéis hecho de mi? El príncipe Andrés no lloraba, pero sentía desgarrarse su corazón a la idea de que era culpable de iniquidades, en adelante irreparables e inolvidables. El viejo príncipe besó las manos de cera y hubiérase dicho que aquel blanquísimo rostro seguía repitiendo: ¿Qué habéis hecho de mí?

Cinco días más tarde fue bautizado el joven príncipe Nicolás Andreievitch. La comadrona sostenía la capa con la barbilla, mientras el sacerdote ungía con una pluma la palma de las manos y la planta de los píes del diminuto heredero.

Capítulo X

Por gestiones de su padre, gracias a sus influencias, no llegó a trascender la participación del joven Rostov en el duelo de Pedro y Dolokhov, por lo que en lugar de la degradación que esperaba, pasó a ocupar el cargo de ayudante de campo del gobernador de Moscú.

Su amistad con Dolokhov, durante el tiempo que éste estuvo convaleciente en casa de su madre, cobró una mayor intimidad. La vieja María Ivanovna amaba apasionadamente a su hijo y con frecuencia decía a Rostov que le había tomado cariño a causa de la amistad con su Fedia y le hablaba a menudo de él.

— Sí, conde, su alma es demasiado pura y demasiado noble para este mundo tan corrompido. Nadie aprecia la virtud en su justo valor, porque desgraciadamente es para muchos un estorbo ... ¿Es justo, es honesto lo que ha hecho Bezukhov? ... Y, en cambio, este hijo mío ni siquiera ha hablado mal de él. La broma que hicieron al policía en San Petersburgo recayó toda sobre mi Pedia sin que Bezukhov, que también participó en ella, fuera molestado en lo más mínimo. Cierto es que ostenta de nuevo la graduación que le corresponde, pero, ¿dónde encontrará usted a un valiente como él? Y en cuanto a este duelo ¿saben acaso esas gentes lo que es el honor? ¡Provocarle sabiendo que es hijo único, disparar con saña contra él! Afortunadamente, Dios ha querido salvarlo. ¿Y todo eso para qué? ¿Quién, en nuestros días, no tiene una intriga? ¿Y qué culpa tenemos todos si Bezukhov es un marido celoso? Comprendo que desconfiara ... porque hacía ya un año que duraba..., pero le provocó pensando que Fedía no se batiría porque le debía dinero. ¡Qué villanía! ¡Qué cobardía!

Por su parte, Dolokhov se expresaba de vez en cuando en una forma totalmente ineperada para Rostov.

— Me creen una mala persona —decía a Rostov, pero poco me importa lo que digan acerca de mí. No quiero conocer más que a quienes aprecio y para éstos no vacilaría en dar mi vida; en cuanto a los demás, les pisotearé si me los encuentro en mi camino. Adoro a mi madre, tengo dos o tres amigos y tú, sobre todo. Respecto a los demás, sólo me interesan cuando pueden serme útiles o pueden perjudicarme, y casi todos son nocivos comenzando por las mujeres ... Sí, amigo mío, he conocido hombres de alma noble, elevada, tierna, pero las mujeres, sean condesas o cocineras, todas, sin excepción, se venden. Jamás he encontrado esa celestial pureza, esa abnegación que busco en la mujer.

La familia Rostov regresó en otoño a Moscú. Denísov hizo poco después acto de presencia y se instaló en casa de aquéllos. Estos primeros meses del invierno de 1806 a 1807 que pasó Rostov en Moscú fueron para él y su familia sumamente felices y alegres.

Nicolás conducía a casa de sus padres a mucha gente joven que iban allí atraídos por Vera, pizpireta muchachita de veinte años; por Sonia, cuyos dieciséis abriles tenían todo el encanto de una flor apenas abierta, y por Natacha, en la que las travesuras de la chiquita corrían parejas con las seducciones de la jovencita.

Tales eran los magníficos efluvios que brotaban con naturalidad de toda aquella juventud cuando fue presentado Dolokhov en casa de los Rostov. Recibió de todos una excelente acogida, excepto de Natacha, que a causa de él estuvo a punto de disputarse con su hermano, pues la muchacha sostenía que Dolokhov era un hombre perverso y que en el duelo con Dolokhov era Pedro quien llevaba la razón.

— Todo lo que quieras exclamaba Natacha con creciente obstinación—; es un hombre perverso y no tiene corazón. En cuanto a Denisov, a éste le tengo en gran estima. Quizás sea un calavera, pero, así y todo, le aprecio. Ya ves que si comprendo las cosas. En el otro todo es cálculo y previsión, y eso no me agrada.

— ¡Oh, Denísov es otra cosa! —repuso Rostov, como si quisiera dar a entender que aquél no podía ser comparado con Denisov—. ¡Tiene un alma tan pura! ... Tendrás que ver a con su madre .... ¡qué corazón el suyo!

— Eso lo ignoro, pero lo que sí es seguro es que su presencia me incomoda. ¿Ya sabes que está enamorado de Sonia?

— ¡Qué tontería!

— Estoy segura de ello; ya lo verás.

Natacha tenía razón. Dolokhov, que no era aficionado a la compañía de las mujeres comenzó a frecuentar asiduamente a los Rostov.

Era evidente que aquel hombre extraño y enérgico se encontraba bajo la irresistible influencia que ejercía sobre él aquella muchacha morena y graciosa, enamorada, sin embargo, de otro.

Rostov se dio cuenta de lo que ocurría entre Dolokhov y Sonia; pero no sabía definirse aquellas nuevas relaciones: Todos están enamorados de una de ellas, decíase pensando en Sonia y en Natacha, y sintiéndose incómodo en aquel ambiente, se ausentaba con frecuencia de la casa paterna.

Capítulo XI

Jamás, como durante aquellos últimos días, estuvo la atmósfera de aquella casa tan saturada de vaga exaltación amorosa y de apasionado hechizo.

A pesar de haber cambiado por dos veces de caballo, Nicolás no había podido cumplir con todos sus compromisos y llegó a casa un momento antes de la comida. Al entrar, observó en seguida la borrascosa atmósfera de amor de que estaba rodeado; una extraña turbación se había apoderado de algunos de los presentes y sobre todo de Sonia Dolokhov. Comprendió que debía de haber ocurrido algo y, por tanto, se condujo con ellos con delicadeza y tacto. Aquella tarde había baile en casa de Joguel, el maestro de danza, que

reunía con frecuencia los días festivos a sus alumnos de ambos sexos.

— ¿Irás al baile en casa de Joguel, Nicolás? Ven, por favor, tengo interés en que vayas. También Vasili Dmitritch — era Denísov— ha prometido asistir —dijo Natacha.

— ¿A dónde no iría yo si me lo mandara la condesa? —dijo Denisov, que medio en broma medio en serio se había declarado el caballero de Natacha—. Hasta estoy dispuesto a bailar el paso del chai.

— No sé si tendré tiempo —dijo Nicolás—. He prometido a los Arkharov pasar la velada en su casa. ¿Y tú? ... —dijo dirigiéndose a Dolokhov.

Diose cuenta en el acto de la indiscreción de la pregunta por el sí seco y frió con que le contestó éste y por la mirada que dirigió a Sonia.

Sin duda, hay algo entre ellos, pensó Nicolás, y la despedida de Dolokhov, después de la comida le confirmó en esta suposición. Llamó a Natacha para interrogarla.

— Precisamente te estaba buscando —exclamó la muchacha, corriendo hacia él—; ya te lo dije y no quisiste creerme añadió con actitud triunfal—. Se le ha declarado.

La primera reacción de Nicolás fue de irritación, y se disponía ya a bromear acerca de las promesas olvidadas y el consentimiento de Sonia cuando Natacha le interrumpió en sus pensamientos y continuó diciendo:

— Y figúrate tú que ella le ha rechazado. No quiere saber nada de él, pues dice que ama a otro. A pesar de las súplicas de mamá, sigue obstinada en su negativa y sé muy bien que no cambiará de actitud.

— ¿Mamá le ha rogado que ...? —preguntó Nicolás, con tono de reproche.

— Sí, no te enfades, Nicolás. Sé muy bien, aun cuando no sé cómo, que tú no te casarás con ella ... Estoy segura.

— ¡Oh, tú no sabes nada! —repuso Nicolás—. Pero tengo que hablar con ella. ¡Qué deliciosa criatura es esta Sonia! —añadió sonriendo.

— Así lo creo yo también. Voy a decirle que venga. —Y Natacha abrazó a su hermano y huyó corriendo.

Pocos momentos después entró Sonia, asustada y turbada como una culpable. Nicolas se acercó a ella y le besó la mano.

-Sonia —le dijo primero con timidez, pero recobrándose poco a poco—, acabas de rehusar un brillante partido ... Es un hombre bueno y de elevados sentimientos ... Ademas es mi amigo ...

— Ya todo ha terminado —dijo Sonia interrumpiéndole.

— Si lo has rechazado a causa de mí, temo que ...

— No me digas esto, Nicolás —dijo Sonia atajándole de nuevo e implorándole con la mirada.

— Es mi deber. Tal vez sea presuntuoso de mi parte, pero prefiero decírtelo, pues, en ese caso, no tengo derecho a ocultar la verdad. Te amo, quizá más que a nadie en el mundo.

— Eso me basta —dijo Sonia sofocada.

— Pero me he enamorado con frecuencia y volveré sin duda a enamorarme y, no obstante, sólo para ti abrigo los más puros sentimientos de confianza, amistad y amor. Soy joven y mamá, bien lo sabes, no quiere que nos casemos. Nada puedo, pues, prometerte y te ruego reflexiones acerca de la proposición de Dolokhov —añadió, pronunciando con esfuerzo el nombre de su amigo.

— No me hables de este modo. Ya nada deseo. Te amo como a un hermano, te amaré siempre y esto me basta.

— Eres un ángel. No soy digno de ti y sólo tengo miedo de engañarte.

Y Nicolás le besó una vez más la mano.

Capítulo XII

Veinticuatro horas más tarde, en que no había vuelto a ver a Dolokhov ni en su casa ni en su domicilio, Rostov recibió de él una carta completamente inesperada; más que una carta,

una simple esquela, que decía:

Como no tengo intención de volver por tu casa por causas que, sin duda, no ignoras y siendo próxima, por otra parte, mi reincorporación al ejército, te ruego acudas esta noche al Hotel Inglaterra, donde reúno a algunos amigos en una cena de despedida.

A las diez de la noche, al salir del teatro donde había ido con los suyos y con Denisov, Rostov se dirigió al mencionado hotel, siendo introducido inmediatamente en uno de los mejores aposentos que Dolokhov había retenido para aquella noche.

Una veintena de personas estaban sentadas ante una mesa iluminada por dos bujías. Encima de ella y frente a Dolokhov, que tenía la banca, había un montón de monedas de oro y billetes de banco. Nicolás no le había vuelto a ver después de la negativa de Sonia, se sentía confuso y turbado. Al trasponer el umbral de la puerta, Dolokhov le miró fria y secamente, como si hiciera ya largo rato que estuviese esperándole.

— Muchos días hace que no nos habíamos visto. Gracias por haber aceptado la invitación. Termino esta banca y veremos luego a Iliutchka con sus coristas.

— Sin embargo, he ido a tu casa —dijo Rostov, sonrojándose ligeramente.

— Escoge una carta, si quieres —añadió Dolokhov, sin contestarle.

En aquel momento, pasó por la mente de Nicolás una singular conversación que sostuvieron juntos un día: Sólo los imbéciles confian en el azar, le había dicho su amigo.

— ¿Temes acaso jugar conmigo? —le preguntó sonriendo Dolkohov, que había adivinado su pensamiento.

Aquella sonrisa le hizo comprender a Rostov que, como en la cena del club, Dolokhov se hallaba en uno de aquellos estados de ánimo en que, deseoso de sacudirse el monótono discurrir de la vida, sentíase dispuesto a cometer una mala acción.

Nicolás balbuceó algunas palabras, y cuando trataba de responder a su amigo con alguna chanza, éste le miró fijamente a los ojos y, lentamente, claramente, articulando palabra por palabra a fin de que todos los presentes lo oyeran, le dijo:

— ¿Te acuerdas de lo que dijimos un día a propósito del juego? Sólo los imbéciles fian en el azar; hay que jugar sobre seguro y quiero intentarlo. —Y, barajando los naipes, añadió—: ¡La banca, señores!

Apartó el dinero que tenía ante sí y se dispuso a tallar.

Rostov se sentó a su lado sin ser parte en el juego.

— Será mejor que no juegues —le dijo Dolokhov. Y, cosa extraña, Nicolás sintió la necesidad de tomar una carta, apostando por ella una suma insignificante.

— Acepto tu palabra —repuso Dolokhov, Rostov perdió los cinco rublos que acababa de apostar; volvió a jugar y nuevamente perdió. Dolokhov ganó diez veces seguidas.

— Señores, sírvanse colocar el dinero encima de las cartas, pues, de lo contrario, no habrá manera de llevar bien las cuentas.

Uno de los jugadores objetó que se podía tener confianza en él.

— Sin duda alguna, pero temo embarullarme ... por favor, pongan ustedes el dinero encima de las cartas ... En cuanto a ti, no te molestes —añadió dirigiéndose a Rostov—, ya saldaremos las cuentas más tarde.

Continuó el juego. El criado no cesaba un momento de servir champaña. Rostov había perdido ochocientos rublos. Iba a jugarse el resto a una sola carta cuando la copa de champaña que se le ofreció detuvo su movimiento y sólo apostó veinte rublos.

— Déjalos —dijo Dolokhov, que no parecía estar observándole—; así recobrará más pronto tu dinero. ¡Es extraño! Hago ganar a los demás y en cambio tú estás perdiendo siempre. ¿Acaso me temes?

Rostov obedeció. Recogió del suelo un siete de coeur, uno de cuyos ángulos estaba descantillado —lo que harto recordó más tarde—; escribió encima con toda claridad la cifra 800, apuró su copa de champaña, sonrió a Dolokhov y, siguiendo con ansiedad el movimiento de sus dedos, esperó la aparición de un siete. Que ganara o perdiera tenía para él suma importancia.

Siguió, pues, los movimientos de las manos de Dolokhov, rojizas, peludas, de recias articulaciones, que se detuvieron y dejaron la baraja para tomar un vaso y una pipa.

— ¿No tienes miedo de jugar conmigo? —le dijo Dolokhov, echándose un poco hacia atrás, como si se dispusiera a contar a sus amigos alguna jocosa ocurrencia—. Pues, señores, me han asegurado que circula el rumor en Moscú de que hago trampas en el juego ... Si es así, les aconsejo a ustedes que sean prudentes.

— ¡Vamos, haz juego! —dijo Rostov.

— ¡Oh, esas viejas comadres de Moscú! —añadió Dolokhov cogiendo las cartas.

En aquel momento, Rostov, conteniendo a duras penas un grito, se cogió la cabeza entre las manos. El siete de coeur que tanto le precisaba, era la primera carta de la talla ¡Había perdido más de lo que podía pagar!

— ¡Vamos, no vas ahora a acobardarte! —le dijo Dolokhov, y continuó tallando.

Capítulo XIII

Dolokhov no contaba ya chismes ni agudezas; estaba al acecho de cada movimiento de Rostov y calculaba mentalmente la suma de sus ganancias, resuelto a continuar el juego hasta alcanzar la cantidad de cuarenta y tres mil rublos. Había clavado en su mente la cifra 43, porque era la suma de los años de él y los de Sonia.

Seiscientos rublos, as, doblo al nueve ... ¡Imposible recobrar lo perdido! ¡Qué dulce bienestar debe de haber en casa! ... Doblo a la sota ... ¡no puede ser! ... ¿Por qué hace eso conmigo?

De vez en cuando apostaba una fuerte cantidad, pero Dolokhov la rechazaba y él mismo le indicaba una cifra. Rostov obedecía y rogaba a Dios, como había hecho en el campo de batalla y en el puente de Amstetten.

La suma llegaba ya al número fatídico: cuarenta y tres mil rublos. Se aprestaba Rostov a efectuar una nueva apuesta de tres mil rublos, cuando Dolokhov, recogiendo las cartas y dejándolas a un lado, hizo rápidamente la suma con un pedazo de tiza e inscribió el total con cifras bien alineadas.

— Vamos, es hora ya de ir a cenar. Aquí tenemos a los zíngaros —dijo Dolokhov.

Una docena de hombres y mujeres, de rostro cetrino, irrumpieron con alborozo en la habitación trayendo en pos de sí una ráfaga de aire frío. Nicolás comprendió que todo estaba perdido y con voz indiferente, como si sólo el juego le interesara, dijo:

— ¿No quieres jugar más? ¡Y yo que tenía preparada una buena apuesta en una carta magnífica! Por favor, una última carta —aventuró.

— Con mucho gusto —repuso Dolokhov, acabando de hacer la suma total, que ascendía a cuarenta y tres mil veintiún rublos—. Van veintiún rublos. —Rostov, que había señalado 6.000 sobre una carta, borró el número y escribió 21.

— Como quieras —dijo—; lo que me interesa es saber si me darás este diez.

Dolokhov talló con solemne gravedad. ¡Oh, cómo le odiaba Rostov en aquel momento! ... El diez fue para él.

— Me debes cuarenta y tres mil rublos, conde —dijo Dolokhov, levantándose y estirando los brazos—. Se entumece uno después de tanto tiempo de estar sentado.

— También yo estoy cansado —replicó Rostov.

— ¿Cuándo podré recibir el dinero, conde? —dijo Dolokhov, como si quisiera darle a entender que cualquier broma estaba ya fuera de lugar. Nicolás se sonrojó hasta el blanco de los ojos y condujo aparte a Dolokhov.

— No puedo pagártelo todo. Tendrás que aceptar una letra de cambio.

— Escucha —le dijo Dolokhov con una sonrisa glacial—, ya conoces el proverbio: Afortunado en amores, desgraciado en el juego. Tu prima te ama. Me consta.

— Mi prima no tiene nada que ver con esto —le interrumpió Rostov, lleno de cólera. ¡Es perfectamente inútil pronunciar su nombre!

— Entonces, ¿cuándo cobraré el dinero?

— ¡Mañana! —respondió Rostov, y salió de la habitación.

Capítulo XIV

No podía faltar a la palabra empeñada y era terrible. No lo fue, desde luego, pronunciar la palabra

¡Mañana! en tono convincente, rotundo, pero sí lo era el presentar su frente a su padre, madre y hermanas y contarlo todo y pedirles el dinero para saldar la deuda de juego.

Nadie se había acostado todavía. Los jóvenes habían cenado al regresar del teatro y luego se habían agrupado en torno al piano. Cuando Nicolás entró en el salón, sintió adentrarse en su alma aquellos efluvios de amor saturados de poesía que reinaban en su casa y que parecían —después de la declaración de Dolokhov y el baile de Joguel— haberse concentrado en Sonia y Natacha. Vera y Chinchin jugaban al ajedrez. La condesa, esperando el regreso de su marido y de su hijo, hacía un solitario que seguía con atención una anciana dama, noble y pobre, que habían recogido Denísov, con los ojos brillantes y los cabellos en desorden, estaba sentado al piano, echado un pie hacia atrás. Sus cortos dedos recorrían el teclado y ensayaban acordes; con los ojos fijos en el techo cantaba con voz ronca, pero afinada, unos versos que había compuesto y a los que quería poner música.

La pasión hacía vibrar su voz y sus ojos negros estaban fijos en Natacha, presa de feliz emoción.

— ¡Admirable! ¡Delicioso! —clamó Natacha—. Ahora, la estrofa que sigue.

Nada ha cambiado aquí, pensó Nicolás.

— ¡Ah, aquí está Nicolás! —dijo Natacha.

— ¿Papá está en casa? —preguntó.

— ¡Qué contenta estoy de verte! —prosiguió Natacha, sin contestar a su pregunta—. ¡Nos divertimos tanto! ... Vasili Dmitritch se queda un día más en obsequio mío.

— Papá todavía no ha vuelto —dijo Sonia.

— Nicolás, hijo mío, ven aquí —dijo su madre desde la habitación contigua.

Nicolás se acercó a ella y le besó la mano. Luego se sentó en silencio a su lado, siguiendo con la mirada los dedos de su madre, que disponía las cartas sobre la mesa para hacer un nuevo solitario ...

— ¡No, no! No puede usted negarse —decía Denísov—. Tiene usted que cantar una barcarola. Hágalo por mí, se lo suplico.

La condesa miró a su hijo, que seguía silencioso.

— ¿Qué te pasa? —le preguntó.

— Nada —respondió con sequedad, como si aquella pregunta le hubiera sido hecha ya infinidad de veces—. ¿Sabes si vendrá pronto papá?

- Así lo creo.

Nada ha cambiado aquí ... No saben nada ... ¿Dónde ocultarme?, pensaba, y entró de nuevo en el salón, donde Sonia, sentada al piano, acababa de comenzar el preludio de una barcarola. Natacha se disponía a cantar y Denísov la miraba con no disimulada pasión.

Nicolás se puso a pasear por la estancia. Sonia atacó el primer acorde del preludio. ¿Qué te pasa, Nicolás?, parecía preguntarle Sonia, que había advertido la tristeza en su semblante.

También Natacha, con su habitual perspicacia, se había dado cuenta de que algo le ocurría a su hermano.

— ¡Vamos, Sonia! —dijo Natacha situándose en medio del salón, donde le parecía que las voces se oirían mejor. Levantó la cabeza y dejando caer los brazos a lo largo del cuerpo, como suelen hacer las bailarínas, parecía decir, en respuesta a la apasionada mirada de Denisov: Yo soy así.

¿Cómo es posible que se divierta? —pensaba Nicolás—. ¡Parece mentira que no este cansada y aburrida!

Natacha atacó la primera nota, el pecho se le hinchó y sus ojos cobraron una profunda expresión. En aquel momento no pensaba en nada ni en nadie; su boca, entreabierta en una sonrisa, emitía los más variados sones, esos mismos sones que hemos escuchado mil veces con indiferencia, pero que a la mil y una vez nos hacen estremecer y llorar de emoción

Durante el invierno, Natacha había estudiado canto con gran afición, sobre todo a causa de Denisov, a quien la voz de la muchacha transportaba al séptimo cielo. No cantaba ya como una criatura ni se notaban los torpes esfuerzos del escolar.

La pureza virginal de la voz de Natacha, la ignorancia de su poder, aquella ingénua dulzura aparecían tan profundamente enlazados que, a pesar de su arte todavía incompleto, parecía imposible introducir la menor modificación sin menoscabo de aquel singular encanto.

¿Qué es eso? —decíase Nicolás con los ojos abiertos de par en par y asombrado al oír a su hermana—. ¿Qué le ocurre? ¡Cómo canta hoy!

Todo lo olvidó, esperaba con febril impaciencia la nota siguiente, y durante un momentó no existió para él en el mundo otra cosa que aquel compás de tres ... Oh, mio crudele affeto!

Capítulo XV

Al cabo de un cuarto de hora, el conde, alegre y satisfecho, volvió del club. Nicolás fue a su aposento.

— ¿Te has divertido mucho? —le preguntó el viejo conde sonriendo.

Nicolás quería responder sí, pero no pudo. El conde encendió la pipa y no se dió cuenta de la turbación de su hijo.

Es inevitable, pensó Nicolás, y de pronto, con un tono indiferente que a sí mismo le pareció de una cínica insolencia y como si pidiera un coche para ir a dar un paseo, dijo a su padre:

— Papá, he venido a verte para hablar de una cuestión que casi había olvidado. Necesito dinero.

— ¿De veras? repuso el viejo conde, que estaba aquella noche muy bien dispuesto. ¡Ya sabía yo que no tendrías bastante! ¿Necesitas mucho?

— Sí, mucho —repuso Nicolás, afectando una ingenua indiferencia—. Sí, he perdido un poco, es decir, mucho ..., cuarenta y tres mil rublos.

— ¿Cómo? ¿Con quién? ¡Esto es una broma! —exclamó el conde, mientras la piel del cuello y la nuca se le cubría de una súbita rojez apoplética.

— Me he comprometido a pagarlos mañana.

— ¡Dios mió! —exclamó el padre con un gesto de desesperación, dejándose caer anonadado en el canapé.

— ¡Qué le vamos a hacer! —dijo Nicolás con el mismo tono de indiferencia y osadía.- Eso puede ocurrirle a cualquiera ...

Al oír aquella palabra, el viejo conde bajó los ojos y se sintió presa de una extraña turbación.

— ¡Si, sí! —dijo—. Sólo que temo ... Me será difícil encontrar ... Sí, claro. ¿A quién no puede ocurrirle cosa semejante? ... ¿A quién? ...

Y lanzando una ojeada a su hijo, se dirigió hacía la puerta ... Nicolás que esperaba los reproches de su padre, no pudo contenerse un momento más.

— ¡Papá, papá perdóname! —exclamó, rompiendo, en sollozos.

Y cogiendo la mano de su padre, la llevó vivamente, llorando como un niño, a sus labios.

Mientras el padre y el hijo sostenían aquella explicación, una entrevista no menos importante tenía lugar entre la madre y la hija.

— ¡Mamá, mamá! ¡Por fin!

— ¿Qué quieres decir?

— ¡Se me ha declarado, mamá!

La condesa no prestaba crédito a lo que oía. ¡Cómo! ¿Denísov se había declarado a Natacha, que hacía pocas semanas jugaba con muñecas y tomaba lecciones?

— Vamos, Natacha, no digas tonterías —dijo la condesa dulcemente, deseando que confesara que sólo se trataba de una broma.

— ¿Cómo tonterías? ¡Te lo digo de veras! —exclamó Natacha, ofendida—. ¡Vengo a preguntarte qué debo hacer y me dices que todo esto son tonterías!

La condesa se encogió de hombros.

- Si es cierto que Denisov se te ha declarado, le dirás de mi parte que es un perfecto imbécil.

— Pues nada tiene de imbécil.

— Entonces, ¿qué quieres? Todas habéis perdido la cabeza. Si estás enamorada de él, cásate y que Dios os bendiga.

— No, mamá, no estoy enamorada de él. Te juro que me parece que no lo estoy.

— Pues si es así, díselo tú misma.

— Por Dios, mamá, no te enfades, no pongas esa cara, maíta. ¿Acaso tengo yo la culpa?

— No, hija mía, pero, ¿qué quieres? ¿Que se lo diga yo?

— No, ya se lo diré yo misma. ¡Sólo que ... díme cómo! ... ¿Te ríes? ¡Ah, sí le hubieses visto cuando se me declaró! Adiviné que no era aquella su intención y que, sin saber cómo, se le escapó.

— De todos modos, tienes que contestarle con un no.

— ¡Ah, no, esto no puedo hacerlo! ... ¡Me da tanta pena! ... ¡Es tan bueno!

— Pues entonces dile que sí, pues me parece que es hora ya de que te cases —dijo maliciosamente la condesa.

- Eso no, mamá, pero te aseguro que me da mucha pena ...

¿Cómo decírselo?

— De ninguna manera. Ya me encargaré yo de hacerlo —dijo la condesa disgustada que Denísov hubiera tenido la osadía de tratar a Natacha como a una persona mayor.

— No, por Dios, se lo diré yo misma y tú escucharás detrás de la puerta.

Y Natacha entró corriendo en el salón donde Denisov estaba todavía sentado ante el piano con la cabeza entre las manos. Al oír el rumor de pasos, se levantó.

— Natalia —le dijo, acercándose a ella rápidamente—, mi destino está en sus manos. ¿Qué ha decidido usted?

— Vasili Dmitritch, me da tanta pena ... Es usted tan bueno ..., pero no, esto no puede ser ... Le juro a usted que siempre le amaré.

Denisov se inclinó a besar la mano de Natacha y, al sentir que ésta posaba sus labios en sus hirsutos y desordenados cabellos, no pudo contener un sollozo. En aquel momentos se oyó el roce del vestido de la condesa que se acercaba.

— Vasili Dmitritch, mucho le agradezco el honor que nos ha dispensado —dijo la condesa con tono emocionado, que a Denisov le pareció muy severo—, pero mi hija es tan joven que tal vez hubiera sido mejor que hubiese usted hablado conmigo antes que con ella.

— ¡Condesa! —murmuró Denisov, bajando los ojos con la actitud de un culpable y tratando en vano de dar alguna respuesta.

Natacha, al verlo tan abatido, rompió a llorar convulsivamente.

— He obrado mal, condesa —prosiguió Denisov, con voz cortada por la emoción-, pero adoro a su hija y tengo en tanto aprecio a su familia que por todos ustedes daría a veces la vida ...

Y advirtiendo el grave semblante de la condesa, añadió:

— ¡Adiós, condesa!

Y besándole la mano, salió resueltamente de la habitación sin mirar a Natacha.

Los miembros del club, unos de frac, otros con chaqueta, se reunían en aquel día del 3 de marzo y semejantes a un enjambre, iban y venían, se levantaban, se sentaban y formaban entre ellos animadas conversaciones. Empolvados criados con librea y medias de seda

manteníanse en grupos de dos en cada puerta, prontos a servir.

Los miembros del club, unos de frac, otros con chaqueta, se reunían en aquel día del 3 de marzo y semejantes a un enjambre, iban y venían, se levantaban, se sentaban y formaban entre ellos animadas conversaciones. Empolvados criados con librea y medias de seda

manteníanse en grupos de dos en cada puerta, prontos a servir.

La situación era estúpida, terrible también. Fue insignificante en sus comienzos pero ya no había manera de solucionarla. Seguía su inexorable marcha sin que voluntad humana pudiese detenerla.

La situación era estúpida, terrible también. Fue insignificante en sus comienzos pero ya no había manera de solucionarla. Seguía su inexorable marcha sin que voluntad humana pudiese detenerla.

A pesar de las cartas enviadas a la embajada, desde hacía casi dos meses que en Lisia Gori llegara la noticia de la batalla de Austerlitz con la desaparición del príncipe Andrés, su

rombre no se encontraba en las listas de bajas ni su cuerpo había sido encontrado.

A pesar de las cartas enviadas a la embajada, desde hacía casi dos meses que en Lisia Gori llegara la noticia de la batalla de Austerlitz con la desaparición del príncipe Andrés, su

rombre no se encontraba en las listas de bajas ni su cuerpo había sido encontrado.

Los largos cabellos de la princesita, desparramados sobre la almohada, su palidez de cera, a pesar de que los dolores hacía unos minutos que habían cesado, de sus mejillas henchidas por la fiebre, sus labios trazaban una inefable sonrisa.

Los largos cabellos de la princesita, desparramados sobre la almohada, su palidez de cera, a pesar de que los dolores hacía unos minutos que habían cesado, de sus mejillas henchidas por la fiebre, sus labios trazaban una inefable sonrisa.

Dolokhov figuraba entre la veintena de invitados a la casa de los Rostov, en la Epifanía. Los padres del joven Rostov despedían con aquella comida a su hijo y a Denisov, que

debían marcharse para incorporarse al regimiento después de la fiesta.

Dolokhov figuraba entre la veintena de invitados a la casa de los Rostov, en la Epifanía. Los padres del joven Rostov despedían con aquella comida a su hijo y a Denisov, que

debían marcharse para incorporarse al regimiento después de la fiesta.

Todo el interés de la partida descansaba en él; a su lado, frente a sí mismo, había una carga lista, que para Rostov significaba que en lugar de los mil seiscientos rublos primeros, las pérdidas pasaban en realidad de los veinte mil.

Todo el interés de la partida descansaba en él; a su lado, frente a sí mismo, había una carga lista, que para Rostov significaba que en lugar de los mil seiscientos rublos primeros, las pérdidas pasaban en realidad de los veinte mil.

Nunca como en aquel instante produjo en Rostov la música un goce tan espiritual, tan inefable, pero apenas si Natacha hubo terminado su barcarola, se levantó recobrando el sentido de la realidad y se encaminó a su habitación sin volver la cabeza y sin pronunciar palabra.

Nunca como en aquel instante produjo en Rostov la música un goce tan espiritual, tan inefable, pero apenas si Natacha hubo terminado su barcarola, se levantó recobrando el sentido de la realidad y se encaminó a su habitación sin volver la cabeza y sin pronunciar palabra.

Presentación de Omar Cortés Tercera parte Quinta parte Biblioteca Virtual Antorcha