CANTO VIGÉSIMO SEXTO

Mientras que uno tras otro íbamos por el borde del camino, el buen Maestro decía muchas veces: Mira, y ten cuidado, pues ya estás advertido. Daba en mi hombro derecho el Sol, que irradiando por todo el Occidente cambiaba en blanco su color azulado. Con mi sombra hacía parecer más roja la llama, y aquí también vi muchas almas que, andando, fijaban su atención en tal indicio. Con este motivo se pusieron a hablar de mí, y empezaron a decir:

- Parece que éste no tenga un cuerpo ficticio.

Después se cercioraron, aproximándose a mí cuanto podían, pero siempre con el cuidado de no salir adonde no ardieran.

- ¡Oh tú, que vas en pos de los otros, no por ser el más lento, sino quizá por respeto!, respóndeme a mi, a quien abrasan la sed y el fuego. No soy yo el único que necesita tu respuesta, pues todos éstos tienen mayor sed, que deseo de agua fresca el Indio y el Etíope. Dinos: ¿cómo es que formas con tu cuerpo un muro que se antepone al Sol, cual si no hubieras caído aún en las redes de la muerte?

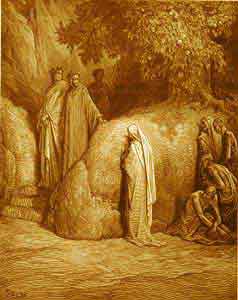

Así me hablaba una de aquellas sombras, y yo me habría explicado en el acto, si no hubiese atraído mi atención otra novedad que apareció entonces. Por el centro del camino inflamado venía una multitud de almas con el rostro vuelto hacia las primeras, lo cual me hizo contemplarlas asombrado. Por ambas partes vi apresurarse todas las sombras, y besarse unas a otras, sin detenerse, y contentándose con tan breve agasajo; semejantes a las hormigas, que en medio de sus pardas hileras, van a encontrarse cara a cara, quizá para darse noticias de su viaje o de su botín. Una vez terminado el amistoso saludo, y antes de dar el primer paso, cada una de ellas se ponía a gritar con todas sus fuerzas, las recién llegadas: Sodoma y Gomorra, y las otras: En la vaca entró Pasifae, para que el toro acudiera a su lujuria. Después, como grullas que dirigiesen su vuelo, parte hacia los montes Rifeos, y parte hacia las ardientes arenas, huyendo éstas del hielo, y aquéllas del Sol, así unas almas se iban y otras venían, volviendo a entonar entre lágrimas sus primeros cantos, y a decir a gritos lo que más necesitaban. Como anteriormente, se acercaron a mí las mismas almas que me habían preguntado, atentas y prontas a escucharme. Yo, que dos veces había visto su deseo, empecé a decir:

- ¡Oh almas seguras de llegar algún día al estado de paz! Mis miembros no han quedado allá verdes ni maduros, sino que están aquí conmigo, con su sangre y con sus coyunturas. De este modo voy arriba, a fin de no ser ciego nunca más: sobre nosotros existe una mujer, que alcanza para mí esta gracia por la cual llevo por vuestro mundo mi cuerpo mortal. Pero decidme, ¡así se logre en breve vuestro mayor deseo, y os acoja el cielo que está más lleno de amor y por más ancho espacio se dilata! Decidme, a fin de que yo pueda ponerlo por escrito, ¿quiénes sois, y quién es aquella turba que se va en dirección contraria a la vuestra?

No de otra suerte se turba estupefacto el montañés, y enmudece absorto, cuando, rudo y salvaje, entra en una ciudad, de como pareció turbarse cada una de aquellas sombras; pero repuestas de su estupor, el cual se calma pronto en los corazones elevados, empezó a decirme la que anteriormente me había preguntado:

- ¡Dichoso tú, que sacas de nuestra actual mansión, experiencia para vivir mejor! Las almas que no vienen con nosotros cometieron el pecado por el que César, en medio de su triunfo, oyó que se burlaban de él y le llamaban reina. Por esto se alejan gritando Sodoma; y reprendiéndose a sí mismos, como has oído, añaden al fuego que les abrasa el que les produce su vergüenza. Nuestro pecado fue hermafrodita, pero no habiendo observado la ley humana, y sí seguido nuestro apetito al modo de las bestias, por eso, al separarnos de los otros, gritamos para oprobio nuestro el nombre de aquélla, que se bestializó en una envoltura bestial. Ya conoces nuestras acciones y el delito que cometimos; si por nuestros nombres quieres conocer quiénes somos, ni sabré decírtelos, ni tengo tiempo para ello. Satisfaré, sin embargo, tu deseo diciéndote el mío: soy Guido Guinicelli, que me purifico ya por haberme arrepentido antes de mi última hora.

Como corrieron hacia su madre los dos hijos al encontrarla bajo las tristes iras de Licurgo, así me lancé yo, pero sin atreverme a tanto, cuando escuché nombrarse a sí mismo a mi padre, y al mejor de todos los míos que jamás hicieron rimas de amor dulces Y floridas; y sin oír hablar, anduve pensativo largo trecho, contemplándole, aunque sin poder acercarme más a causa del fuego. Cuando me harté de mirarle, me ofrecí de todo corazón a su servicio con aquellos juramentos que hacen creer en las promesas. Me contestó:

- Dejas en mí, por lo que oigo, una huella tan profunda y clara, que el Leteo no puede borrarla ni oscurecerla; pero si tus palabras han jurado la verdad, dime, ¿cuál es la causa del cariño que me demuestras en tus frases y en tus miradas?

Le contesté:

- Vuestras dulces rimas, que harán preciosos los manuscritos que las contienen, tanto como dure el lenguaje moderno.

- ¡Oh hermano! -replicó-; éste que te señalo con el dedo (e indicó un espíritu que iba delante de él), fue mejor obrero en su lengua materna. Sobrepujó a todos en sus versos amorosos y en la prosa de sus novelas; y deja hablar a los necios, que creen que el Lemosín es mejor que él; prestan más atención al ruido que a la verdad, y así forman su juicio antes de dar oídos al arte o la razón. Lo mismo hicieron muchos de los antiguos con respecto a Guittone, colocándole, merced a sus gritos, en el primer lugar, hasta que lo ha vencido la verdad con los méritos adquiridos por otras personas. Ahora, si tienes el alto privilegio de poder penetrar en el claustro donde Cristo es abad del colegio, dile por mí del Padre nuestro todo lo que necesitamos nosotros los habitantes de este mundo, en el que ya no tenemos el poder de pecar.

Luego, tal vez para hacer sitio a otro que venía en pos de él, desapareció entre el fuego, como desaparece el pez en el fondo del agua. Yo me adelanté un poco hacia el que me había designado, y le dije que mi deseo preparaba a su nombre una grata acogida; él empezó a decir donosamente:

- Me complace tanto vuestra cortés pregunta, que ni puedo ni qUiero ocultarme a vos; yo soy Arnaldo, que lloro y voy cantando;

veo, triste, mis pasadas locuras, y veo, contento, el día que en adelante me espera. Ahora os ruego, por esa virtud que os conduce a lo más alto de la escala, que os acordéis de endulzar mi dolor. Después se ocultó en el fuego que les purifica.Índice de La divina comedia de Dante Alighieri Anterior Siguiente Biblioteca Virtual Antorcha